ATENAは、今回で3回目となる「ATENAフォーラム2021」をオンラインで2021年2月18日(木)に開催しました。

当日は、ATENA会員である原子力事業者(以下、「事業者」という。)、メーカ、原子力関係団体の方々に加え、原子力規制委員会や経済産業省などの関係行政機関、原子力立地自治体、報道機関各社、一般公募などの約460名の方々にご視聴いただきました。

ATENAとして、広く皆さまにフォーラムの様子をご覧いただけるよう、本ウェブサイトに動画と発表資料を掲載いたしました

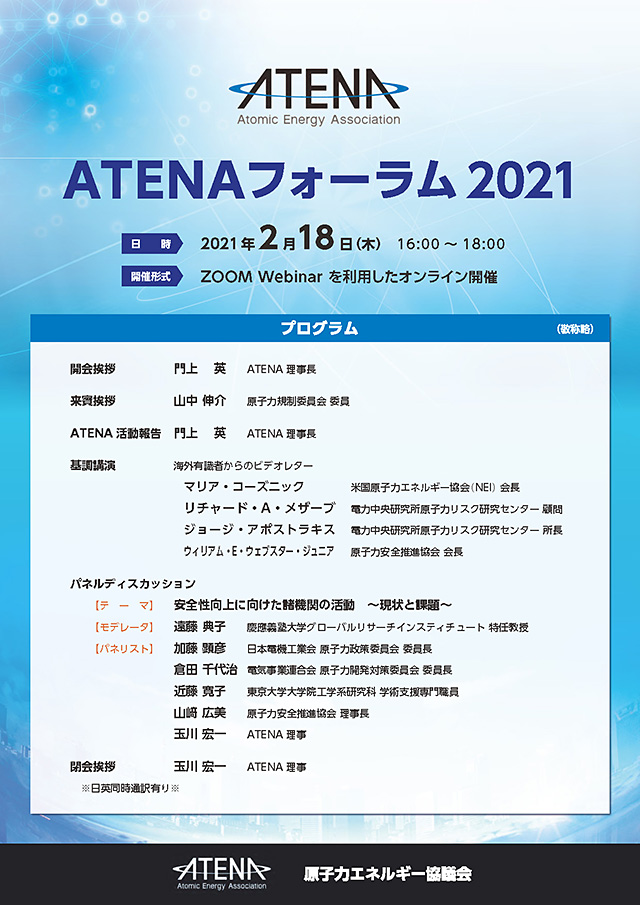

■日時: 2021年2月18日(木) 16:00 ~ 18:00

■開催形式: ZOOM Webinar を利用したオンライン開催

■プログラム

1.開催挨拶(門上 英 ATENA理事長)

「ATENAフォーラム2020」の開催にあたり、門上理事長より挨拶をいたしました。

(3分09秒)

2.来賓挨拶(山中 伸介 原子力規制委員会 委員)

山中委員より、冒頭、これまでの規制当局とATENAの対話の実績を踏まえ、様々な幅広い階層での対話を積み重ね相互の信頼関係を構築し、さらなる安全性向上を目指していこうとのメッセージをいただきました。その後、ATENAへの3つの期待事項について言及がありました。

①自主的な安全性向上のアプローチについて、デジタル安全保護回路に係る共通要因故障対策のように、産業界をリードする取り組みを期待

②2020年4月より開始された新たな検査制度において、個別事業者では言えないような意見を拾いあげ規制当局に伝える役割を期待

③今後の産業界における原子力安全を担う人材の育成に一層取り組むことを期待

最後の締めくくりのメッセージとして、ATENAには、原子力安全について原子力規制委員会、原子力規制庁にもの申す組織であると同時に、行動を起こせる組織を目指してほしいとの言葉をいただきました。

(9分21秒)

3.ATENA活動報告(門上 英 ATENA理事長)

ATENAの2020年度の活動内容、課題などについて報告を行いました。具体的には、共通技術課題への対応状況、および規制当局との対話状況を中心に説明し、今後の課題として、①産業界自主対策の取り組み、②原子力規制委員会とのコミュニケーションの更なる促進の2点を挙げ、今後の活動に活かしていく旨の報告を行いました。

(9分59秒)

4.基調講演

基調講演は、オンラインでの開催のため、4名の方々からビデオメッセージをいただきました。

①マリア・コーズニック 米国原子力エネルギー協会(NEI)会長

NEIのコーズニック会長より、気候変動対策として、各国で二酸化炭素を排出しない原子力が重要視されていること、日米両国においては原子力の発電能力を維持するために原子力産業界が一丸となって対応することが必要との説明がありました。また、米国において、小型モジュール式原子炉などの原子力技術の開発・高度化が進められていること、さらに、これに対応し、米国の規制当局(NRC)は、小型モジュール式原子炉の設計を認可し、また、複数の既設プラントにおいて2回目の運転期間延長を認可する等、規制側も進化しているとの紹介がありました。

(6分07秒)

②リチャード・A・メザーブ 電力中央研究所 原子力リスク研究センター(NRRC)顧問

NRRCのメザーブ顧問より、福島第一原子力発電所の事故以降の日本における原子力安全に向けた進展には、①原子力規制委員会、NRRC、JANSI、ATENAといった組織の設立、②事業者によるプラントの安全対策への多大な投資、③原子力に関わる人々の安全性向上に向けた姿勢といった側面があるとの整理が示されました。また、課題の1つとして、規制機関は、意思決定において厳密に独立性を保つと同時に、健全な意思決定のため産業界と対話する必要があり、現在は、原子力規制委員会設立当初より改善されているが、さらに努力する必要があることを挙げられました。また、他の課題として、原子力に対する国民の信頼構築を挙げられました。さらに、ATENAは、規制機関との信頼構築、および国民の信頼構築において、重要な役割を果たすことができるとの期待が示されました。

(6分20秒)

③ジョージ・アポストラキス 電力中央研究所 原子力リスク研究センター(NRRC)所長

NRRCのアポストラキス所長より、①パフォーマンス監視・評価、②リスク評価、③意思決定の3つのプロセスによるリスク情報を活用した意思決定の枠組みと、それに対する同センターの確率論的リスク評価に関わる支援について説明がありました。また、リスク情報の活用、さらにはパフォーマンスベースの考えを規制にも取り込むべきであり、そのためには2020年4月より開始された新たな検査制度が重要な最初のステップになるとの説明がありました。

(13分52秒)

④ウィリアム・E・ウェブスター・ジュニア 原子力安全推進協会(JANSI)会長

JANSIのウェブスター会長より、原子力安全の枠組みには、①事業者、②規制機関、③産業界の支援機関が含まれ、米国においては、支援機関は原子力発電運転協会(INPO)、NEIおよび電力研究所(EPRI)であり、また、枠組み全体で互いの義務を尊重するように発展してきたとの説明がありました。さらに、米国においてこれら3つの支援機関が協調して原子力安全の問題を解決した事例や、日本において米国INPOと同じ役割を持つJANSIがピア・レビュー、安全文化診断、発電所支援等の取り組みを行っていることが紹介されました。

(10分05秒)

5.パネルディスカッション

- テーマ:

- 安全性向上に向けた諸機関の活動 ~現状と課題~

- モデレータ:

- 遠藤 典子 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティチュート 特任教授

- パネリスト:

- 加藤 顕彦 日本電機工業会 原子力政策委員会 委員長

倉田 千代治 電気事業連合会 原子力開発対策委員会 委員長

近藤 寛子 東京大学大学院工学系研究科 学術支援専門職員

山﨑 広美 原子力安全推進協会 理事長

玉川 宏一 ATENA 理事

遠藤特任教授による進行のもと、『安全性向上に向けた諸機関の活動 ~現状と課題~』と題し、その中で『ATENAが本来果たすべき役割について』、『産業界との連携、ならびに社会からの信頼について』という2つのテーマに絞り、パネルディスカッションが行われました。

冒頭、玉川理事より、2つのテーマの論点を説明しました。1つ目の『ATENAが本来果たすべき役割について』では、具体的に『ATENAの取り組み、姿勢、組織などの改善すべき点とは』と『規制当局とのコミュニケーションの在り方とは』の論点を提示し、また、2つ目の『産業界との連携、ならびに社会からの信頼について』では、具体的な論点として『ATENAの活動を一層効果的に推進する体制と産業界の連携はどうあるべきか』と『社会に理解され信頼されるための取り組みとは』を提示しました。

(58分25秒)

『ATENAが本来果たすべき役割について』の議論では、倉田委員長より「ATENAには、産業界の代表としてワンボイスで規制当局と対話をしてもらいたい。技術論でしっかりぶつかってもらいたい。」との発言があり、加藤委員長からは「メーカも、ATENAの一員として、規制当局との議論を技術的にサポートしていきたい。」との発言がありました。また、山﨑理事長からは、「ウェブスター会長が述べたように、原子力安全の枠組みの中の①事業者、②規制機関、③産業界の支援機関のそれぞれは、原子力を安全に活用していくという点で目指すところは共通であるとの認識のもとで、コミュニケーションを取ることが重要である。ATENAには、共通課題の解決策の提示と、規制当局と事業者の間を取り持つ役割の両方を期待する。」との発言があり、さらにJANSIとATENAの役割と連携について説明がありました。近藤学術支援専門職員からは、「米国のNRCとNEIは、コミュニケーションについてそれぞれ立ち返る考え方を持っている。ATENAの場合は、共通課題として新知見、外的事象、自主的安全性向上を掲げており、常にこれらに立ち返り規制当局と対話することが必要である。」との発言がありました。

次に、『産業界との連携、ならびに社会からの信頼について』では、複数のパネリストから、新検査制度への対応が連携の成功例として挙げられました。その上で、倉田委員長より「定着させるためには一層連携を強化していく必要がある。」との発言がありました。また、社会からの信頼に関して、近藤学術支援専門職員より、「米国のスリーマイル島の事故の後の取り組みでも成果が出るまで時間がかかり、またATENAは設立して2年であることから、成果が出ず適切な活動をしていないと誤解されないためにも、こまめに情報発信することが重要である。」との発言がありました。また、遠藤特任教授より、社会からの信頼が得られないと人材育成にも影響するとの問題提起があり、倉田委員長および加藤委員長より、それぞれ事業者とメーカにおける人材育成の取り組みが紹介されました。

最後に、遠藤特任教授より、本日の基調講演及びパネルディスカッションにおける議論を振り返り、「原子力に携わっていることの矜持(きょうじ)を強く持ってほしい。原子力の意義を再認識しつつ、自らを律して安全向上に向けて取り組むことが安全性向上につながり、また、国民の信頼感を獲得できる。」との言葉があり、パネルディスカッションは締めくくられました。

6.閉会挨拶(玉川 宏一 ATENA理事)

最後に、「ATENAフォーラム2021」閉会にあたり、玉川理事より挨拶をいたしました。

(2分41秒)

当サイトに掲載されているコンテンツ(文章、写真、動画など)は、私的使用のための複製・引用等著作権法により認められる場合を除き、ATENAの許可なく改変・翻案・複製・転載・送信・送信可能化・譲渡・二次的著作物の作成等の行為をすることはできません。